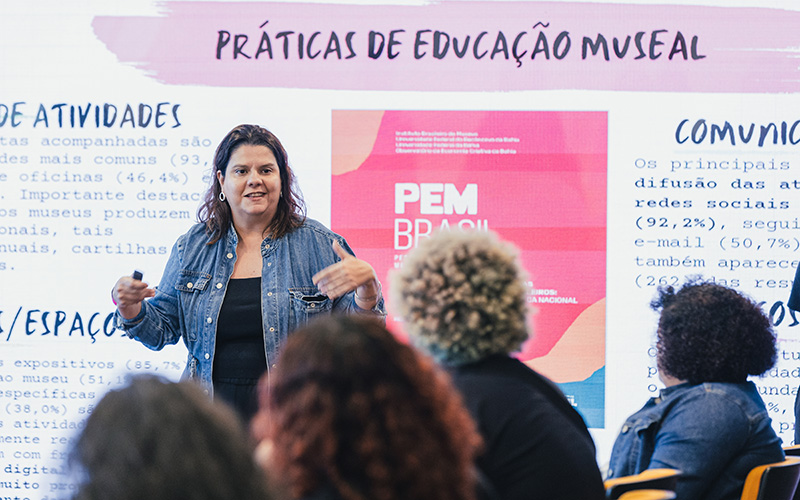

Por meio dos olhares profissionais de diferentes gerações, foi lançado este ano o livro “História da Educação Museal no Brasil”, sendo o segundo volume da série História Mundial da Educação Museal do Conselho Internacional de Museus (ICOM) e o primeiro da América Latina. Ele está disponível em português, inglês, espanhol e francês, ampliando seu alcance. Foi organizado pelos educadores museais Andrea Fernandes Costa, do Museu Nacional/UFRJ, e Maurício André da Silva, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Para nos apresentar alguns pontos dessa publicação, o Harpia entrevistou a Andrea. Confira a seguir:

Harpia — O livro “História da Educação Museal no Brasil” é o segundo volume da série História Mundial da Educação Museal do ICOM e o primeiro da América Latina. Como foi para você receber o convite da coordenadora do Comitê de Educação e Ação Cultural para América Latina e o Caribe, Silvana Lovay, para ser editora dessa obra, juntamente com o Maurício André da Silva?

Andréa Fernandes Costa — Nossa, Maurício e eu ficamos muitíssimo honrados com esse convite. Ele é sem dúvidas resultado do prestígio da educação museal brasileira junto ao Conselho Internacional de Museus – ICOM. O Comitê de Educação e Ação Cultural – CECA brasileiro é daqueles que possui mais membros no mundo, um dos mais ativos ao longo das décadas, e local de origem de projetos premiados pelo Best Practices, coordenado pelo CECA Internacional. No entanto, o fato de o português não ser uma língua oficial do ICOM e de a maior parte da produção científica do nosso campo circular exclusivamente em nossa língua materna cria barreiras para que nossas contribuições teóricas, práticas e políticas alcancem nossos pares espalhados por todo o mundo. Um livro, editado pelo ICOM em suas três línguas oficiais – francês, inglês e espanhol –, sem abrir mão de uma versão em língua portuguesa, representa uma oportunidade valiosa para romper fronteiras.

Harpia — De forma semelhante ao primeiro volume da série, que focou na experiência da Bélgica, este livro sobre o Brasil traz histórias de profissionais desde o século XIX e aborda diferentes aspectos da educação museal atual, como acessibilidade, inclusão, educação patrimonial e cibercultura, entre outros. O que você espera que o leitor leve dessa obra e, resumidamente, como você acredita que ela possa contribuir para o campo da educação museal no Brasil e no mundo?

Andréa Costa — A publicação já está sendo usada como documento, um registro da longa e potente trajetória da Educação Museal brasileira e de sua presença em diferentes instituições situadas em território nacional. Ela abriu espaço para conhecermos personagens e práticas pouco ou nada conhecidas, que conectam o passado e o presente e ajudam a projetar o futuro do campo. Penso que o mundo tem muito o que aprender com a Educação Museal brasileira, com a organização política de seus profissionais em redes, com suas práticas de acessibilidade e de inclusão, bem como com suas abordagens dialógicas aplicadas tanto no contexto de ações no espaço geolocalizado do museu ou fora de seus muros, em outros territórios e no ciberespaço. A Educação Museal brasileira se revela, nesse livro, sempre conectada aos desafios de seu tempo, atual e inovadora.

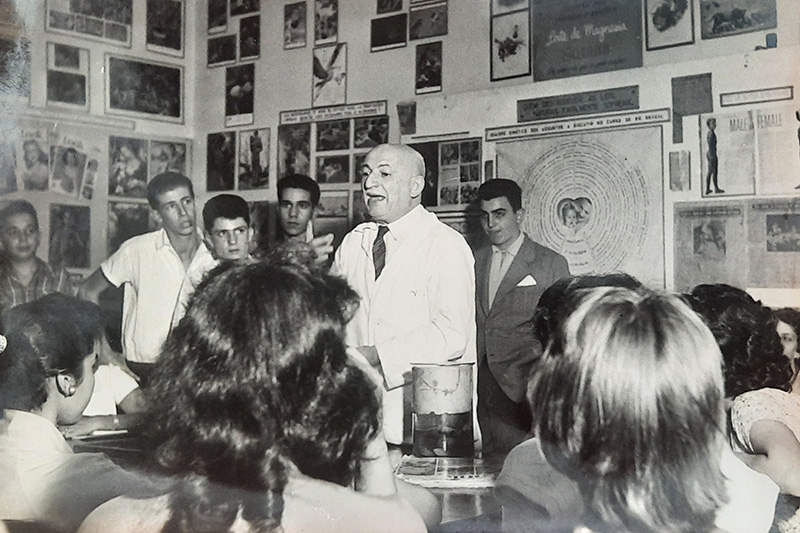

Harpia — Falando especificamente sobre a história da Seção de Assistência ao Ensino (SAE) do Museu Nacional, com seus 97 anos de fundação, você escreveu o capítulo “Victor Stawiarski e o Museu Nacional: Considerações sobre a Educação Museal no Brasil entre os anos de 1940 e 1970”. Entre tantos profissionais, por que ele foi escolhido? O que essencialmente você buscou evidenciar nesse capítulo para que os leitores pelo mundo ficassem conhecendo e se inspirando?

Andréa Costa — Tão logo ingressei como servidora no Museu Nacional, uma querida amiga, Marlene Christani, meu deu um presente. Era um recorte de jornal da coluna do Affonso Romano de Sant ́Anna, publicada em 1988 no Jornal do Brasil e intitulada “O segredo da múmia”. Um dos trechos diz

“Minha amiga tocou a fronte da múmia e saiu perfumada […] acompanhada do prof. Victor Stawiarski […] sentiu que sua mão direita ia ficando dormente enquanto um perfume de algo queimado e de sândalo invadiu a sala, cheia de pessoas que assistiam aquela cena perplexas”. O jornal foi guardado, pois ele descrevia uma experiência que a minha amiga teve no Museu Nacional – o toque na pessoa mumificada. Foi assim que o nome Victor Stawiarski surgiu para mim, de forma surpreendente e instigante, de modo que desde então nunca perdi uma oportunidade de recolher fragmentos de sua trajetória no Museu Nacional.

Meu interesse só foi sendo fortalecido, na medida em que com o passar de mais de uma década de atuação na SAE, em diversas oportunidades, tive a alegria de conversar com visitantes idosos que compartilharam suas memórias relativas à participação em cursos e visitas promovidos pelo “Professor Victor”. Me encantou a ideia de um educador capaz de marcar gerações de pessoas e de ainda estar vivo na lembrança de muitas pessoas, mesmo depois de mais de 40 anos de sua morte. Isso me fez escolhê-lo.

Há alguns anos venho me dedicando à produção de conhecimento sobre a História da Educação Museal no Brasil, tendo como foco, claro, a SAE. Existem estudos muito bons sobre os primeiros anos de atuação da Seção, ao logo dos anos de 1920 e 1930, que por sua vez compreendem as gestões dos Roquette-Pinto, Edgar e Paulo. Isso me instigou a buscar fontes documentais e referências que me ajudassem a compreender outros momentos da trajetória da Seção. Victor Stawiarski atuou no Museu Nacional entre os anos de 1940 e 1970, ocupando na maior parte do tempo cargo de chefia, sendo suas atividades expressão de um período de diversificação das ações de Educação Museal e de consolidação do trabalho educativo no Museu Nacional.

Após o incêndio do Museu Nacional, ainda no ano de 2018, tive a sorte e o privilégio de conhecer o filho e a nora de Victor Stawiarski, o Sr. Luís e a Sra. Luísa, com quem travei várias conversas até o falecimento de ambos. Eles e seus filhos generosamente compartilharam comigo documentos que subsidiam as minhas pesquisas.

Uma das mensagens que quero compartilhar por meio desse capítulo é: para ser um educador e educadora museal comprometido com a transformação social é preciso coragem e ousadia.

Harpia — É claro que o conteúdo completo do livro é interessante e importante. Mas, se você fosse recomendar apenas outro capítulo para as pessoas que trabalham, estudam e pesquisam aqui, nas diferentes áreas, qual você recomendaria? Por quê?

Andréa Costa — O capítulo Ações de curadoria: a atuação da equipe de educação no projeto “Novo Museu do Ipiranga”, de Denise Cristina Carminatti Peixoto e Isabela Ribeiro de Arruda, me toca muito, pois traz importantes contribuições decorrentes de experiências recentes de duas educadoras museais imersas na reformulação de uma museu do século XIX, que ficou fechado à visitação pública por quase uma década. Pelas semelhanças com o que vivo e pelo resultado excepcional obtido pelas minhas colegas, é impossível não destacar esse capítulo. As autoras apresentam a atuação da equipe de educadores nas diferentes ações diretamente ligadas à reabertura do Museu Paulista (Museu do Ipiranga), reaberto em 7 de setembro de 2022. Elas abordam no texto as contribuições que a participação da equipe de educação trouxe sobretudo para a planificação das exposições, para além das ações de mediação realizadas durante o período de fechamento. O foco do trabalho era a promoção do acesso qualificado ao museu e o trabalho foi desenvolvido por meio da escuta com distintos segmentos de públicos e conectado com o processo de ampliação da vocação social da instituição.

Harpia — Andréa, você trabalha há anos com educação museal. O que você traz para sua vida dessa experiência de ser organizadora desse livro com o Maurício André da Silva, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, trocando experiências com dezenas de profissionais envolvidos na produção dessa obra?

Andréa Costa — Saio dessa experiência admirada com a nossa capacidade de trabalho. Como a própria presidenta do ICOM, Emma Nardi, disse no lançamento das versões do livro nas línguas oficiais do ICOM, realizado em Salvador no início de novembro: “O resultado deste trabalho, um livro publicado em quatro idiomas em apenas um ano, é absolutamente surpreendente”. Mais uma vez reforço a minha crença na colaboração, no trabalho em rede.

Outra coisa importante que aprendi é que precisamos inovar na criação de mecanismos que possa garantir a representatividade e a diversidade também em publicações como essa. A maioria das autoras e autores que contribuíram para este livro se formaram e são oriundas das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, historicamente privilegiadas por investimentos públicos, privados e beneficiárias de um forte aparato cultural. Houve um esforço de nossa parte para que houvesse uma maior multiplicidade de olhares, mas não foi suficiente. Precisamos ir além.

Harpia — Aproveitando que o Harpia é um boletim essencialmente interno e desejamos que as pessoas conheçam melhor quem trabalha na instituição, nos conte o que te motivou a ser educadora museal? Quem te inspirou?

Andréa Costa — Muitas vezes me pus a pensar sobre a origem do meu fascínio pelo mundo dos museus e o que me trouxe até aqui. Todas as minhas explicações me levam aos meus professores da Educação Básica, que me pegaram pela mão e me levaram a museus, bem como aos educadores museais que encontrei nas visitas a museus que fiz na infância e adolescência.

A minha mais remota lembrança é de uma visita feita com o Curso São Francisco de Assis ao Museu Casa de Santos Dumont, em Petrópolis, quando eu tinha cerca de nove anos de idade. Lá fomos recebidos por uma educadora que nos mostrou objetos, contou histórias sobre o patrono do museu, seus feitos e contribuições – coisas que lembro até hoje e que rememoro quando volto aquele lugar.

Mais tarde, aos treze anos, cursando a 7ª série do antigo 1º grau, no Colégio Salesiano Santa Rosa, outra visita me marcou. Dessa vez fui levada pelo professor Charles, de História, ao Museu Histórico Nacional (MHN). Era fim do ano letivo de 1993, provas concluídas, e ele perguntou quem queria ir ao Museu. Eu não hesitei. Chegando lá, um educador, um rapaz jovem, conduziu o professor e os alunos pelos corredores e exposições do MHN. Nos mostrou obras do acervo, nos contou histórias, nos fez perguntas e respondeu as que nós fizemos. Já se passaram mais de trinta anos desse dia e até hoje, quando volto ao MHN, lembro de palavras e de alguns gestos daquele educador. Me ponho diante de algumas obras, caminho para lá e pra cá na frente delas, e (re)vivo aquela experiência. O “Último Baile do Império”, óleo sobre tela, de Aurélio de Figueiredo, é uma das minhas paradas obrigatórias. Foi a partir dela que eu, uma niteroiense acostumada a atravessar a Baía de Guanabara, finalmente consegui uma resposta para o que era aquele “castelinho verde flutuante” que tanto me intrigava – a Ilha Fiscal.

Poucos anos depois, eu me tornaria não só professora de História, como a profissional de quem muitos não lembrarão o nome, mas que fica na porta do museu esperando pelos alunos, professores e outros visitantes, ansiosa por lhes proporcionar uma experiência memorável como aquelas que eu tive o privilégio de vivenciar e que fizeram de mim, antes de tudo, uma amante dos museus.

Harpia — Na realização do seu trabalho na área de educação museal, seja na SAE ou como professora-assistente no Departamento de Estudos e Processos Museológicos e na Escola de Museologia da UNIRIO, o que você considera mais gratificante?

Andréa Costa — Penso que das coisas mais gratificantes de ser educadora museal é saber que as pessoas que têm contato conosco ao longo da visita avaliam melhor a sua experiência com o museu, do que aqueles que não têm a oportunidade de nos encontrar em seu percurso. Pesquisas mostram isso. Acredito que o nosso trabalho é o coração do museu, pois personalizamos a experiência do visitante.

Poder participar da formação de profissionais no campo da Educação Museal é algo que também aprecio demais. Tenho a sorte, por exemplo, de ter como colega de trabalho na SAE a Aline Miranda, que atuou no projeto de extensão que coordenei assim que ingressei no Museu Nacional, em 2011. Ela já era naquela época, e continua sendo, uma excelente educadora museal. Atualmente colaboro com o projeto do Museu do Amanhã, intitulado Entre Museus Acessíveis e tenho a oportunidade de trabalhar com a educadora museal e museóloga do Museu do Amanhã, Julia Mayer, que foi minha monitora e orientanda durante a graduação em Museologia, na UNIRIO. Além disso, a Júlia, juntamente com Nicolas Januário, que também foi meu orientando no bacharelado em Museologia na UNIRIO, são autores de um dos capítulos deste livro. Tenho vários colegas educadores atuando em museus do Rio e em outros estados que passaram pelo PIC Jr, extensão, bolsa SIMAP e UNIRIO e é muito bom ver esse resultado em pouco tempo.

Harpia — Para concluir, o que você espera para o futuro do Museu Nacional/UFRJ, especialmente em relação à educação museal?

Andréa Costa — Eu espero que a Educação Museal no Museu Nacional esteja em consonância com as políticas públicas do campo museal brasileiro, em particular com a Política Nacional de Educação Museal. Isso significa reconhecer a Educação Museal como campo teórico, político e prático com especificidades e atribuições que a diferenciam de outros processos que têm lugar no ou a partir do Museu. Passa por possibilitar que seus profissionais trabalhem de modo colaborativo e não subordinado a outras áreas dos museus – e que possam gozar de reconhecimento, valorização, recursos pessoais, financeiros de infraestrutura e, também, de autonomia para a implementação de seus projetos e ações, que são histórica e teoricamente referenciados.

Conteúdo do Harpia 31, dezembro de 2024.